El futuro es el dominio de lo cuir.

—José Esteban Muñoz, Cruzando la utopía: el entonces y el allí del futuro queer

Imagen 1. Doug Ischar, Aguas marginales #9, 1985, impresa en 2009. Impresión de inyección de tinta a partir de transparencia de color; 71,1 × 101,6 cm (28 × 40 pulgadas). Cortesía del artista.

Dos jóvenes en reposo: uno sostiene la cabeza del otro con la pierna mientras apoya la mejilla en el vientre de su compañero. Sus cuerpos se reflejan en un abrazo entrelazado, mientras otros permanecen cerca, conversando en grupo, relajándose solos o contemplando el horizonte azul del lago Míchigan. Detalles adicionales—la ropa, las gafas de sol estilo Carrera, los auriculares Walkman y una lata de Coca-Cola Cherry—datan la imagen de mediados de los ochenta. De hecho, el artista Doug Ischar tomó la foto en 1985 en una playa gay a lo largo de la orilla norte del lago en Chicago llamada Belmont Rocks (img. 1). La imagen, parte de la serie Aguas marginales del artista, representa una natural y soleada escena de ocio y afecto homosexual. Sin embargo, bajo aquella serenidad superficial y más allá del encuadre, una fuerza maligna amenaza a esta comunidad. Durante varios años—lentamente al principio, luego cada vez más rápido—vecinos, amigos y amantes de toda la ciudad, pero especialmente en la cercana Lakeview, conocida coloquialmente como Boystown, miembros de esa comunidad fueron diagnosticados y sucumbieron a una misteriosa enfermedad, primero conocida como el “cáncer gay,” luego como GRID (Inmunodeficiencia relacionada con la homosexualidad) y finalmente como VIH/SIDA. Para finales de 1985, más de doce mil personas en Estados Unidos, en su mayoría hombres gay en centros urbanos como Chicago, habían muerto por complicaciones relacionadas con el SIDA.[1]

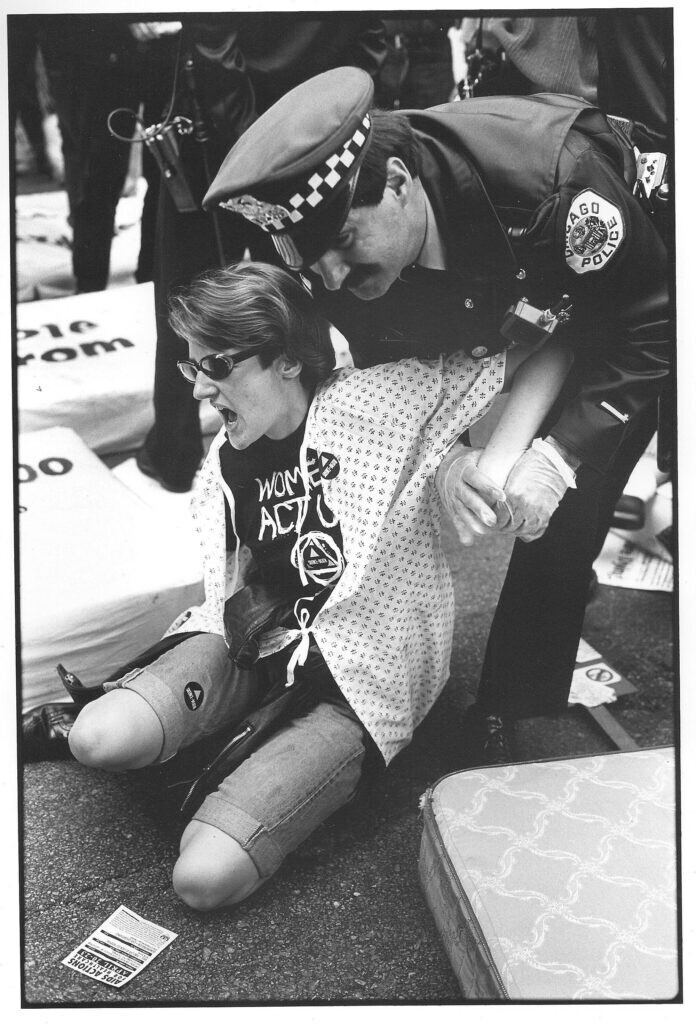

En medio de esta inminente crisis, varios activistas se organizaban para combatir la epidemia. En los primeros años, estos favorecieron enfoques relativamente respetuosos, como la prestación de servicios, el cabildeo y las vigilias con velas, pero a lo largo de la década, a medida que aumentaba el número de infecciones y muertes, se hizo evidente que las autoridades estaban más interesadas en demonizar a las personas con VIH/SIDA que en ayudarlas. Como resultado, comenzaron a tomar forma expresiones activistas más radicales.[2] Para finales de 1990, la epidemia había cobrado más de 120.000 vidas en Estados Unidos. En abril de ese año, la sección de Chicago de ACT UP (Coalición para para Desatar el Poder contra el SIDA) organizó la Acción Nacional contra el SIDA por la Atención Médica, un largo fin de semana de talleres, manifestaciones y protestas que culminó en una de las mayores manifestaciones en la historia del activismo contra el SIDA. La mañana del lunes del 23 de abril, en 1990, miles de activistas inundaron el centro de Chicago. Se destino eran los edificios gubernamentales, oficinas de compañías de seguros y la Asociación Médica Estadounidense para, según Deborah Gould, miembro de ACT UP/Chicago, “destacar la relación entre la crisis del SIDA y las deficiencias e inequidades en la prestación de servicios de salud en Estados Unidos.”[3] Durante la acción, las integrantes del Caucus de Mujeres de ACT UP/Chicago se pusieron batas de hospital y se sentaron sobre quince colchones—que representaban el número de camas vacías en la sala de SIDA del Hospital del Condado de Cook, donde no se permitía el acceso a mujeres—que arrastraron hasta la calle frente al ayuntamiento, bloqueando el tráfico al mediodía mientras coreaban: “¡El SIDA es un desastre, las mujeres mueren más rápido!” (img. 2). La policía arrestó a más de cien activistas esa mañana y, “en una demostración inusualmente rápida de la eficacia de la desobediencia civil y la acción directa,” según afirma Mary Patten, miembro de ACT UP/Chicago, “la sala de SIDA del Hospital del Condado de Cook abrió sus puertas a las mujeres al día siguiente.”[4]

Imagen 2. La policía de Chicago detiene a un manifestante durante la protesta National AIDS Action for Healthcare, liderada por ACT UP, en abril de 1990. Foto: Genyphyr Novak / Alamy Stock Photo.

A pesar de la eficacia y la magnitud de este evento, por no mencionar las innumerables otras acciones del grupo, ACT UP/Chicago suele ser poco reconocido en la historia del activismo contra el SIDA. Los relatos existentes, explica Gould, “tienden a confundir ACT UP con ACT UP/Nueva York.”[5] De igual manera, la mayoría de los relatos de arte cuir de este período y posteriores pasan por alto, en gran medida, a Chicago; estos son relatos que se centran principalmente en la ciudad de Nueva York y, en menor medida, en San Francisco y Los Ángeles.[6] Mientras Ischar capturaba momentos de cautelosa calma en sus imágenes de Aguas marginales, muchos otros en Chicago también se dedicaban a fotografiar, pintar, filmar o documentar otras maneras de vivir de las personas cuir en la metrópolis, en el corazón de Estados Unidos. Con el interés de ampliar el alcance de la investigación sobre arte y activismo cuir más allá de las mecas cuir costeras, o mejor dicho, entre ellas, organicé Ciudad en un jardín: arte y activismo cuir en Chicago en el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, una exposición que presenta obras de arte y material efímero de más de treinta artistas y colectivos con vínculos significativos con la ciudad, quienes trabajaron desde la década de 1980 hasta la actualidad.[7] Este ensayo destaca a artistas y grupos activistas seleccionados que aparecen en la exposición, los cuales en sí mismos representan solo una fracción de las muchas personas que han hecho de Chicago un sitio importante para la producción cultural cuir durante el último medio siglo. Al igual que la exposición, este texto no es un relato exhaustivo. Más bien, las obras de arte y los proyectos analizados ofrecen ventanas a momentos particulares e ilustrativos de esta historia tal como se desarrolló en la ciudad.

La década de 1980 no solo estuvo marcada por profundas pérdidas, sino también por el surgimiento de nuevas posibilidades políticas. Durante este período, Gould explica que el VIH/SIDA “parecía afectar especialmente a los hombres homosexuales, reforzando una retórica antigay inverosímil que vinculaba la enfermedad con la propia identidad gay.”[8] Esto impulsó una ola despiadada de homofobia estatal y social, con políticos y expertos que exigían de todo, desde pruebas involuntarias y campos de cuarentena hasta tatuajes en los brazos y glúteos de personas con VIH/SIDA.[9] Quizá la respuesta más cruel y con mayores consecuencias fue la indiferencia.

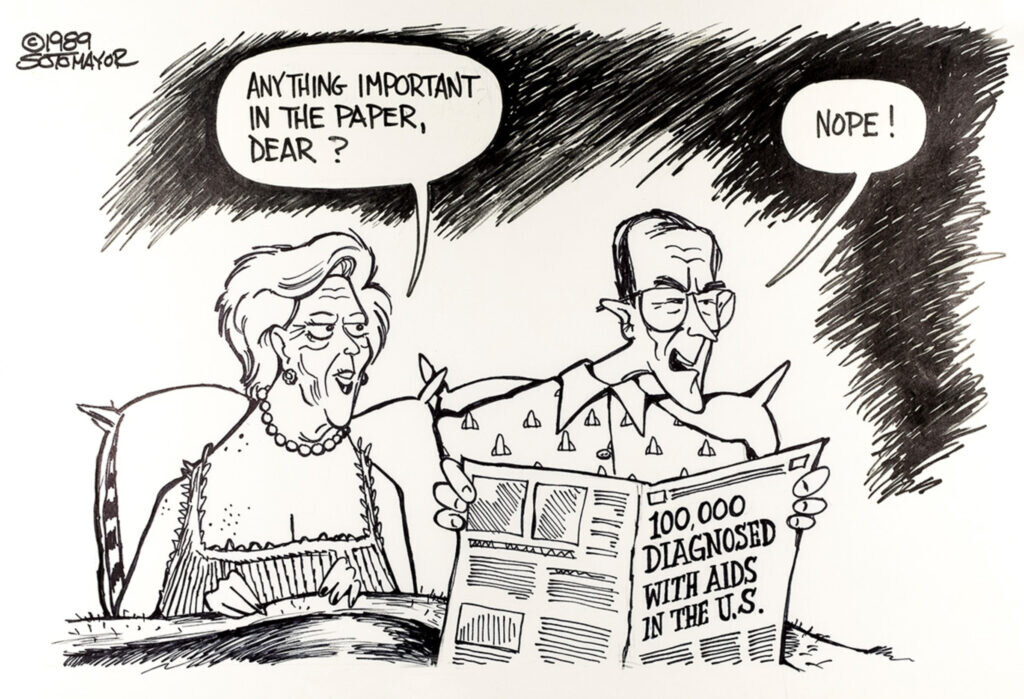

Imagen 3. Caricatura política por Danny Sotomayor. © 1989 Danny Sotomayor.

El presidente Ronald Reagan tardó años en reconocer la crisis, y el enfoque neoliberal de su administración limitó severamente la financiación para la investigación y la atención médica; la primera administración Bush siguió el ejemplo, como se satirizó en una caricatura política del destacado miembro de ACT UP/Chicago, Danny Sotomayor (img. 3). En este clima político de odio ferviente por un lado y negligencia flagrante por el otro, los miembros de ACT UP y otros activistas contra el SIDA luchaban no solo contra una epidemia, sino también contra la homofobia generalizada que le permitió florecer hasta convertirse en una descontrolada crisis existencial. Así, dentro del movimiento comenzó a gestarse una nueva sensibilidad que fomentaba el orgullo por la diferencia gay y el activismo de confrontación, la furia contra el odio homofóbico, la antipatía hacia la sociedad heteronormativa y la aspiración de vivir en un mundo mejorado.[10] Para describir esta sensibilidad, los activistas recuperaron el epíteto históricamente peyorativo de “queer,” o cuir, reimaginándolo como una especie de antiidentidad, una forma de resistirse a la categorización estricta basada en el sexo, el género y la sexualidad, a la vez que forjaban la solidaridad entre estos marcadores de identidad tradicionales. “Lo cuir no solo desafió el vehemente odio homofóbico que estructuraba las respuestas estatales y sociales al SIDA,” afirma Gould, “sino que también ofreció formas de ser emocionales, políticas y sexuales que abordaron esa ansiedad y ayudaron a forjar un mundo alternativo conmovedor.”[11] La época que enfoca la exposición—desde la década de 1980 hasta la actualidad—se alinea con el surgimiento de la identidad cuir en medio de la crisis del SIDA y reconoce que hasta hoy estamos viviendo, este cambio de paradigma político.

Imagen 4. Roger Brown, Luz melocotón, 1983. Óleo sobre lienzo; 183 x 122 cm (72 x 48 pulgadas). Roger Brown Estate, School.

Si bien esta nueva comprensión de lo cuir surgió a finales de los años ochenta y principios de los noventa, para las primeras obras de la exposición, como las fotografías de Ischar mencionadas anteriormente, la aplicación del término “cuir” resulta algo anacrónica. Por ejemplo, la exposición incluye un conjunto de fotografías de clientes del Rialto Tap, tomadas por el artista Patric McCoy en 1985 mientras frecuentaba el bar y local de música house. El Rialto atendía principalmente a hombres negros interesados en conocer a otros hombres, y McCoy es cuidadoso al señalar que pocos, o ninguno, se identificaban abiertamente como gais—y mucho menos cuir—prefiriendo no ser definidos por sus preferencias sexuales. Otro conjunto de fotografías tomadas por Luis Medina, alrededor de 1980 en International Mister Leather, una importante convención fetichista que Chicago ha acogido anualmente desde 1979, muestra la estridente atmósfera sexual del evento, con algunos asistentes adoptando personalidades hipermasculinas exageradas y otros subvirtiendo el binarismo de género. La pintura de Roger Brown de 1983, Luz melocotón (img. 4), aborda una escena relacionada; su título y paleta de colores hacen referencia a la tenue iluminación en tonos melocotón de Gold Coast, un bar de cuero que el artista frecuentaba y cuyos dueños fundaron International Mister Leather, y otros bares gay que usaban dicha iluminación para ocultar los signos visibles de la enfermedad durante la epidemia del VIH/SIDA.[12] Mientras tanto, las fotografías de Diana Solís retratan manifestaciones de orgullo y momentos íntimos entre personas de su comunidad a principios de la década de 1980. Ninguno de estos artistas ni sus sujetos habrían usado voluntariamente el término “cuir” para describirse a sí mismos en ese momento, ya que entonces todavía era un arma lingüística usada para discriminar. En la exposición, estas primeras obras pre-cuir ilustran la vida LGBT en Chicago antes y durante la crisis del SIDA, el contexto del cual surgieron grupos como ACT UP/Chicago, así como el concepto mismo de lo cuir.

Notablemente, muchas obras en la exposición retratan o representan lugares de la ciudad que ya no existen: Gold Coast cerró en 1988, el Rialto Tap fue demolido en 1990 para dar paso a la biblioteca Harold Washington y Belmont Rocks fue demolido en 2003. Para algunos artistas, el objetivo era documentar estos efímeros y marginales lugares, así como a las personas que se reunían allí. Así lo explica Ischar: “Estaba trabajando contrarreloj, porque sentía que con la forma en que se estaba desarrollando el SIDA, y la forma en que se estaba desarrollando la reacción al SIDA en la derecha, podríamos no estar presente por mucho más tiempo. . . . Estaba crucialmente consciente del hecho de que este era un proyecto de conservación, estaba tratando de salvar algo que pensé que podría perderse para siempre.”[13] No está claro cuántos de los sujetos de Ischar, o los de los otros artistas, sobrevivieron a la crisis del SIDA. El propio Medina murió por complicaciones relacionadas con el SIDA en 1985.[14] El esqueleto con gorra de cuero de Brown alude a este espectro de muerte que se cernía sobre su comunidad en la década de los ochenta, uno que eventualmente alcanzaría al artista. Brown también murió por complicaciones relacionadas con el SIDA, en 1997. Conscientemente o no, Ischar, McCoy, Medina, Brown y Solís crearon documentos duraderos de personas y lugares que dejaron de existir en la manera en que fueron presentados, así como dejaron de existir por completo.

Imagen 5. Amina Ross, Tierra de hombre, 2021. Vídeo (color, sonido); 8 minutos. Cortesía del artista.

Mientras que estos artistas crearon documentos de primera mano, otros en la exposición adoptan un enfoque retrospectivo de establecimientos cuir históricos. Con su video de 2021 Tierra de hombre (img. 5), Amina Ross aborda el baño público gay más antiguo de Chicago, también llamado Man’s Country, traducido al español como “tierra de hombre,” el cual abrió sus puertas en 1973. Si bien Ross vivía en la misma cuadra que el baño público, nunca entró debido a que el bar solo dejaba entrar a los hombres. Como nunca había estado dentro, Ross basó su reconstrucción digital del espacio en fotos y material disponible en línea; de esa forma creó una aproximación del interior del edificio al que la artista, y por extensión el espectador, pueden entrar, aunque solo sea virtualmente. A medida que avanza el video, la estructura animada se descompone lentamente en partes que flotan en un éter digital, lo que refleja la disolución de su referente en la vida real, que cerró permanentemente después de una fiesta que duró toda la noche, hasta las primeras horas del día de Año Nuevo en 2018.[15] En los momentos finales del video, la casa de baños fragmentada cambia a una siniestra pantalla en blanco mientras una voz en off canta repetidamente, “Cuando llega el sentimiento / cuando el sentimiento llega de nuevo,” insinuando así un posible futuro más allá del cierre.

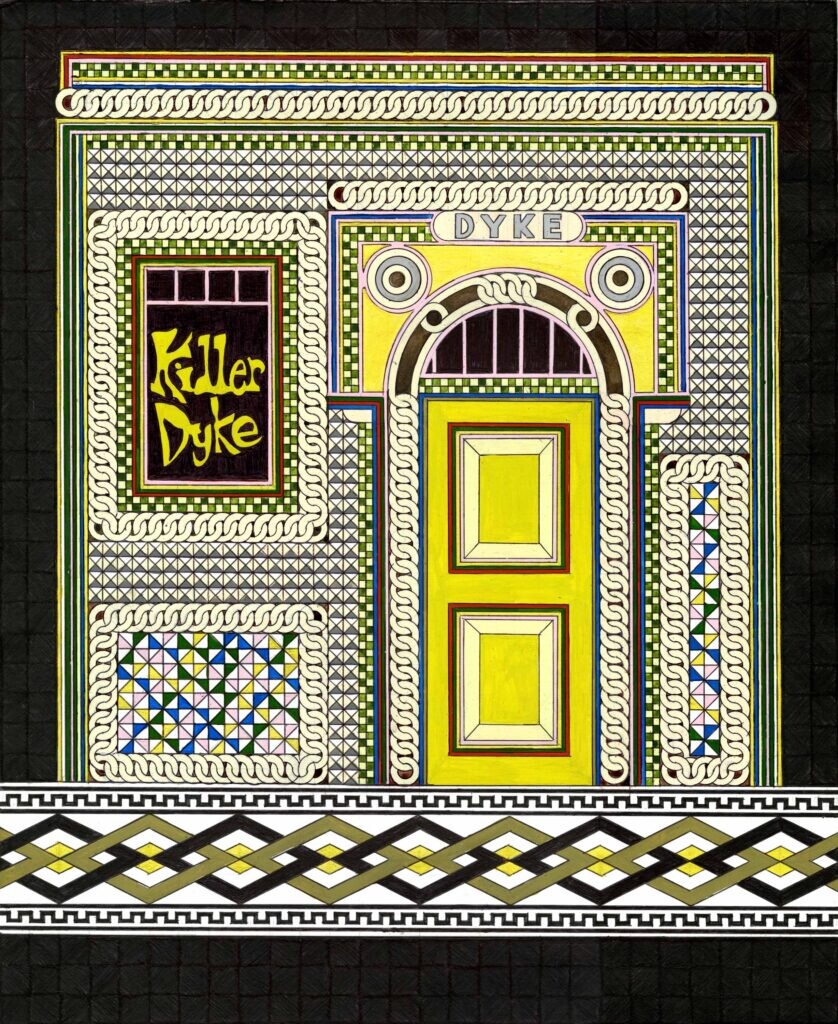

La serie Palacio de la memoria de Edie Fake también representa organizaciones cuir históricas que el artista nunca visitó, algunas de las cuales cerraron mucho antes de su nacimiento. Lesbiana asesina (img. 6) se refiere a un periódico homónimo creado por el Partido Feminista Lésbico Intergaláctico, o “Flippies,” un grupo de estudiantes de la Universidad Northeastern Illinois que se describía como “un partido político nacionalista femenino y gay que trabaja para derrocar todo aquello que oprime a las mujeres y a las personas gays en la sociedad (es decir, todo).”[16] Si bien los Flippies y su periódico tuvieron una vida breve, con solo tres números entre 1971 y 1972, la pintura al gouache de Fake los evoca de nuevo con la visión de una fantástica sede de ladrillo y cemento, adornada con la palabra “DYKE,” traducida al español como “LESBIANA,” sobre la puerta y revestida con azulejos y mampostería ornamentados inspirados en la arquitectura vernácula de Chicago. Al pintar este edificio (que nunca existió), Fake recurre al pasado como poderosa fuente para imaginar un futuro, posicionando esta organización desaparecida como un modelo con aspiraciones para las instituciones cuir del futuro.[17] De esta manera, la artista refleja la idea del teórico cultural José Esteban Muñoz de que “lo cuir existe para nosotros como una idealidad que puede extraerse del pasado y utilizarse para imaginar un futuro.”[18]

Imagen 6. Edie Fake, Lesbiana asesina, 2012. Bolígrafo, tinta y gouache sobre papel; 43,2 × 35,6 cm (17 × 14 pulgadas). Cortesía del artista y Western Exhibitions.

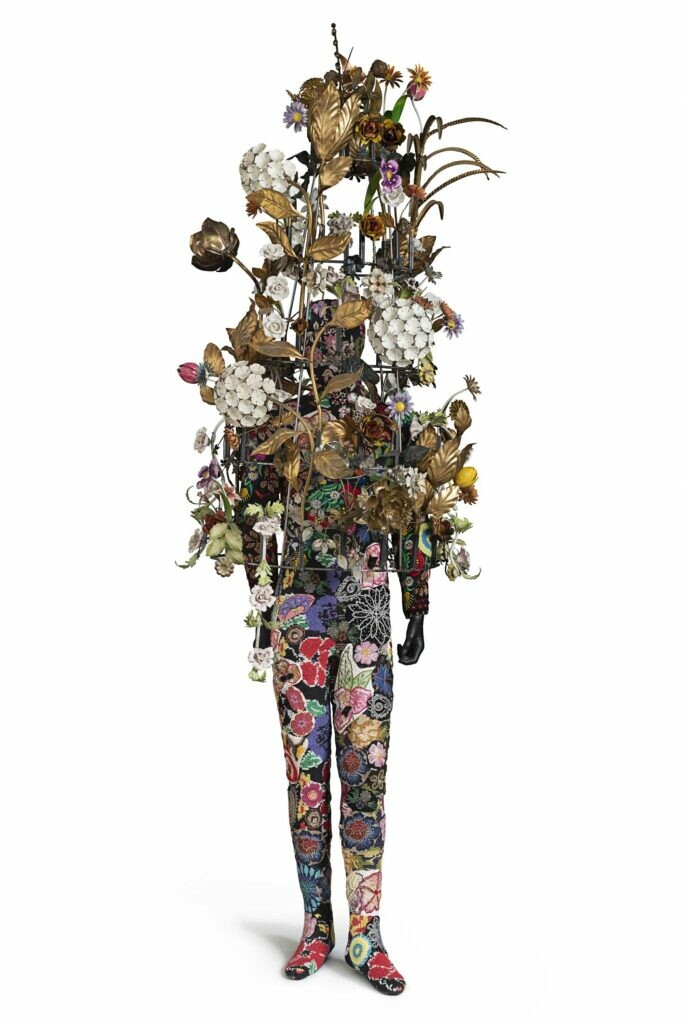

En su fundamental Cruzando la utopía: el entonces y el allí del futuro queer, Muñoz sostiene que lo cuir solo existe en el presente como potencialidad: “a diferencia de una posibilidad,” explica, “algo que simplemente podría suceder, una potencialidad es un modo de no ser eminente, algo que está presente pero que no existe realmente en el presente.”[19] Según Muñoz, si bien lo cuir puede no haberse realizado aún, puede vislumbrarse a través de prácticas culturales que insinúan potenciales utópicos más allá de las limitaciones sofocantes del presente heteronormativo. Muchos de los artistas y activistas que aparecen en Ciudad en un jardín ofrecen tales visiones. Nick Cave, por ejemplo, crea prendas, esculturas y performances que visualizan futuros potenciales mediante una estrategia de identificación errónea, especialmente con sus “trajes sonoros” o Soundsuits en inglés. Cave creó su primero tras presenciar, en video, la brutal paliza a Rodney King a manos de agentes de la policía en Los Ángeles. Reconociendo el incidente como sintomático de la epidemia más amplia de violencia antiminoría en Estados Unidos, Cave creó una escultura portátil con miles de ramitas individuales que recolectó del parque Grant Park, en Chicago. Esta escultura funcionó como un dispositivo para ocultar marcadores de su identidad—en particular, su negritud y su identidad cuir—que lo hacían vulnerable a dicha violencia.

Paradójicamente, si bien los trajes sonoros de Cave ocultan marcadores convencionales de alteridad, usarlo es volverse incluso más radicalmente un “otro.” El traje sonoro de 2008, incluido en la exposición, por ejemplo, presenta tapetes de ganchillo y apliques florales cosidos en un cuerpo del cual florece un dosel enmarañado de flores de tole (img. 7). Es una apariencia que pondría celoso a cualquier club kid: usarlo es convertirse en algo irreconocible, inclasificable, casi monstruoso. Cave ofrece libertad a través de la trascendencia sartorial; su respuesta a la opresión del presente es una visión de un futuro donde los marcadores de la diferencia se celebran en lugar de ser vigilados. Su obra es “una refutación a una mirada totalizadora,” dice la curadora Naomi Beckwith, “una negativa a participar en un régimen de amplio alcance que devalúa cuerpos como el suyo; y una forma de resistir las ‘realidades sociales’ aceptadas al ofrecer posibilidades utópicas en su lugar.”[20]

Imagen 7. Nick Cave, Traje sonoro, 2008. Técnica mixta con maniquí; 254 × 63,5 × 35,6 cm (100 × 25 × 14 pulgadas). Colección del Museo de Arte Contemporáneo de Chicago; donación prometida de Marilyn y Larry Fields, PG2023.21. Foto: James Prinz.

Esta noción de lo cuir como propuesta utópica se alinea con la comprensión de Gould del activismo, que Beckwith describe como “sitios de creación colectiva del mundo. . . . Más que desafiar lo que es, ofrecen algo más.” Más allá de ACT UP/Chicago, otros proyectos de arte/activismo, presentados en la exposición también modelan este algo más. En 1992, el colectivo de artistas Haha (Richard House, Wendy Jacob, Laurie Palmer y John Ploof) organizaron Flood, una red de veinte a treinta voluntarios que mantuvieron colectivamente un jardín hidropónico en una tienda de Rogers Park al norte de la ciudad durante tres años (img. 8). Flood usaba un sistema hidropónico para cultivar vegetales y hierbas medicinales sin el uso de tierra, lo que eliminaba virtualmente el riesgo de que las bacterias transmitidas por la tierra contaminaran los alimentos, haciéndolos así adecuados para personas con VIH/SIDA, cuyos sistemas inmunológicos debilitados son especialmente susceptibles a la infección. Más allá de su valor práctico, algo limitado (el huerto podía producir alimentos para aproximadamente setenta y cinco personas cada seis semanas), Flood generó un excedente de valor social. Después de todo, esto no era solamente sobre un huerto, sino también la red de voluntarios que representaban un nuevo modelo de “participación en la atención médica,” como se anunciaba en la vitrina. Además de cultivar y distribuir alimentos a personas con VIH/SIDA, esta red organizaba comidas comunitarias, visitas a clases, charlas improvisadas, literatura informativa y talleres en el espacio de la calle Greenleaf, lo que proporcionaba un contexto único para la educación sobre la crisis del SIDA. Según Laurie Palmer, miembro de Haha, Flood operaba “a medio camino entre la utilidad y la metáfora.”[21] Si bien el proyecto proporcionaba apoyo material a personas con VIH/SIDA, también representaba metafóricamente a un cuerpo necesitado de dicho apoyo. “El huerto es un pacto,” explicó Haha, “un vínculo tangible, emblemático de los complejos y múltiples vínculos de cuidado entre una comunidad y un individuo, y si se le brinda el cuidado suficiente, crecerá y sobrevivirá.”[22]

Imagen 8. Haha, Flood, 1992–95, 1769 W. Greenleaf Street, Chicago.

Una década después, al otro extremo de la ciudad, otro grupo de artistas y activistas se reunió para un proyecto igualmente anómalo, pero muy diferente. Durante cuatro días en octubre de 2004, el colectivo Pilot TV organizó una conferencia titulada “Medios experimentales para una intromisión feminista” en un edificio de tres plantas en el barrio de Bridgeport de Chicago que transformaron en un estudio de televisión autónomo temporal.[23] Antes de la conferencia, el grupo lanzó una convocatoria para una participación tan amplia como específica:

Llamando a todos los activistas trans, mujeres, curia, feministas masculinos, activistas de los medios, hackers intersexuales, educadores radicales, cambiadores de género, actores directos, artistas de performance, antirracistas, madres, documentalistas, coleccionistas de utilería, colectivos de videos juveniles, ocupantes de espacios abandonados, trepadores de vallas, ciberfeministas, agricultores urbanos, abolicionistas de prisiones, proveedores de atención médica para mujeres, grupos de grafitis compuestos exclusivamente de chicas, cuerpos resistentes e intrusos de todo tipo . . . los invitamos a participar en 4 días y 4 noches participativas y creativas de resolución de problemas para repensar cómo “organizamos” las protestas.[24]

Más de doscientos participantes respondieron a la convocatoria, convergiendo en el estudio de televisión casero “Pilotwood” (imgs. 9–10) para producir más de treinta y cinco videos, que los organizadores denominaron como “pilotos.” Entre los pilotos se encontraban un programa satírico de variedades llamado Sentirse bien por sentirse mal, presentado por Chicago Feel Tank (Lauren Berlant, Deborah Gould, Mary Patten y Rebacca Zorach); un programa de lucha libre experimental del artista MPA; una reinterpretación erótica de la película El acorazado Potemkin de Cary Cronenwett con un elenco de más de cien actores trans; y conferencias de performance a cargo de Barbara DeGenevieve y Gregg Bordowitz. Si bien los pilotos fueron tan variados como la convocatoria sugería, los organizadores señalaron que uno de los temas centrales de la conferencia era el “transfeminismo,” con lo que se referían a “trabajar con diferentes formas de feminismo y . . . reconocer que las personas trans/genderqueer están invadiendo diariamente los espacios de género del capitalismo.”[25] Siguiendo la línea de otros colectivos de video alternativo como DIVA TV, Videofreex y Raindance Corporation, los organizadores de Pilot TV comprendieron que los medios corporativos reproducen modelos estrechamente definidos de género, sexualidad y humanidad en general. Concibieron los pilotos como una contraprogramación a este contenido limitado y limitante. Tras la conferencia, los participantes de Pilot TV difundieron los videos a través de la televisión de acceso público, festivales de cine, exposiciones y otros canales. Dicho esto, al igual que con Flood, los productos materiales de esta extraña reunión fueron casi secundarios. El logro principal de Pilot TV fue el evento en sí mismo, el reconocimiento del grupo, así como el que—al unir recursos, compartir estrategias y colectivizar el trabajo—se podía manifestar un mundo alternativo, al menos por un fin de semana, y modelar “formas de organización que pueden contribuir a la infraestructura radical del futuro.”[26]

Los organizadores de Pilot TV señalaron con acierto que “mientras se compran los últimos vestigios del espacio público, los recursos naturales y el control comunitario, nuestros cuerpos seguirán siendo la última línea en la lucha por la autonomía.”[27] De hecho, las fuerzas políticas a las que Pilot TV respondió siguen activas hoy en día. Esta exposición llega en un momento de paralelismos históricos entre las décadas de 1980, 2000 y la actualidad, con gobiernos conservadores que devastan la vida pública al tiempo que intentan restringir la autonomía corporal, ya sea en materia de salud reproductiva, atención que reafirma el género o simplemente el derecho a vivir como uno mismo. Entonces, como ahora, la atención médica es un indicador de intolerancia. En la década de 1980, las respuestas estatales y sociales, o la falta de ellas, al VIH/SIDA revelaron con claridad aquella homofobia profundamente arraigada en Estados Unidos. Hoy, la atención médica vuelve a ser el principal campo de batalla en el que se negocian los derechos de las personas cuir, en particular las trans y no binarias. En 2024, legisladores de todo el país presentaron 674 proyectos de ley para limitar el acceso de las personas trans a la atención médica, el reconocimiento legal y su capacidad de existir públicamente. Este año, 2025, se prevé superar con creces esta cifra, con más de novecientos proyectos de ley de este tipo presentados tan solo en el primer semestre.[28] El ataque más amplio contra las personas cuir, trans y no binarias se resume quizás de forma más sucinta y contundente en la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, firmada el primer día de su segundo mandato, que declara: “Es política de Estados Unidos reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos son inmutables y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible.”[29] Edie Fake confronta el actual clima político antitrans con un nuevo mural realizado con motivo de la exposición, titulado Clínica gratuita para la afirmación de género (img. 11). El mural de Fake retrata la fachada caleidoscópica de una clínica de atención médica gratuita para personas transgénero. Sus motivos arquitectónicos en capas sugieren una estructura majestuosa cuyos colores ondulantes reflejan el espectro de la expresión de género más allá de lo binario. Este tema es personal para Fake, quien señala: “En mi propia vida, el acceso a la atención de afirmación de género ha sido un logro difícil y transformador. . . . Este mural pretende afrontar la amenaza (y a menudo la realidad) que ha posicionado la atención de afirmación de género como algo escaso, con pocos recursos y clandestino, con una visión ambiciosa y festiva.”[30] Siguiendo Palacio de la memoria, su serie anterior, con este mural el artista desplaza su atención del pasado al futuro, de lo que es a lo que aún podría ser.

Imagen 11. Vistazo de la instalación de Proyecto Atrio: Edie Fake, MCA Chicago, 25 de marzo de 2025–29 de marzo de 2026. Foto: Bob. (Robert Chase Heishman + Robert Salazar).

Lo que espero que este ensayo haya comenzado a hacer, y que la exposición lo haga más extensamente, es destacar a algunos de los profesionales culturales de Chicago que han desempeñado un papel más importante en las historias nacionales y globales del arte y el activismo cuir de lo que se reconocía anteriormente. Las lagunas en este ensayo y en la exposición son múltiples, y aún queda mucho trabajo por hacer para explicar exhaustivamente esta historia a nivel local. Al escribir sobre la larga historia del activismo LGBTQ+ en la ciudad, Timothy Stewart-Winter señala que “en comparación con las historias más conocidas de San Francisco y Nueva York, la historia del empoderamiento gay en Chicago fue, en muchos sentidos, más representativa de las docenas de otros polos regionales de migración gay, desde Atlanta hasta Seattle, desde Boston hasta Dallas.”[31] Al igual que con estas otras ciudades, parte de lo que ha hecho especial a Chicago es la migración de personas de toda la región y de otros lugares, incluyendo a muchos de los artistas de la exposición, quienes reconocen la ciudad como un santuario metropolitano para quienes no encajan en los moldes normativos de sus lugares de origen. Dicho esto, Chicago, al igual que el resto del país, no es una utopía, ni mucho menos. Pero, siguiendo el espíritu de Muñoz, interpreto el lema utópico (y vagamente salaz) de la ciudad, “Urbs in Horto,” como una aspiración a lo que podría llegar a ser. Veo destellos de esta “ciudad en un jardín” en las imágenes de Belmont Rocks de Doug Ischar, en el activismo esperanzador de ACT UP/Chicago, en las representaciones especulativas de Edie Fake, en los trajes sonoros de Nick Cave y en las prácticas sociales imaginativas de Haha y Pilot TV. Las obras de arte y los materiales de archivo de la exposición son—como corresponde a un proyecto sobre la identidad cuir—tremendamente variados, constituyendo una constelación de diferencias casi insostenible. Pero lo que comparten en común es una orientación. No una orientación sexual per se (aunque a menudo es parte de ella), sino una orientación temporal. Los artistas y activistas analizados aquí, como todos los representados en la exposición y muchos otros que no están, reconocen la insuficiencia del pasado y del presente; y utilizan su trabajo para ayudarnos a concretizar futuros mejores.

Notas

1. “Instantáneas de una epidemia: una cronología del VIH/SIDA,” Fundación Estadounidense para la Investigación del SIDA (amfAR), accedido el 12 de marzo, 2025, amfar.org/about-hiv-aids/snapshots-of-an-epidemic-hiv-aids/.

2. Deborah Gould, Política en movimiento: La emoción y la lucha de Act Up contra el SIDA (Editorial dfe la Universidad de Chicago, 2009), 49–176. En la primera parte de su libro Políticas en movimiento, Deborah Gould analiza cómo los cambios en lo que ella llama el “habitus emocional” de las comunidades LGBT durante la década de 1980 determinaron las formas que adoptó el activismo contra el SIDA, desde el activismo políticamente respetable de principios de esa década hasta el activismo más radical ejemplificado por ACT UP a fines de la década.

3. Gould, Política en movimiento, 405.

4. Mary Patten, “La emoción se ha ido: una autopsia de ACT-UP (confesiones de una ex activista del SIDA),” en La cámara apasionada: fotografía y cuerpos de deseo, ed. Deborah Bright (Routledge, 1998), 392.

5. Gould, Política en movimiento, 52.

6. Por ejemplo, el catálogo de la importante exposición itinerante El arte luego de Stonewall presenta solo un puñado de artistas que vivieron o trabajaron en Chicago durante un tiempo significativo. La gran mayoría de los más de 170 artistas y activistas analizados están/estaban radicados en la ciudad de Nueva York. De manera similar, la lista de verificación original para Art AIDS America presentó solo dos o tres artistas con vínculos significativos con Chicago de la exposición de más de cien artistas; nuevamente, la gran mayoría vivía y trabajaba en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, cuando esta última exposición viajó a Chicago, los curadores complementaron la lista de verificación con varios artistas locales, algunos de los cuales aparecen en City in a Garden; Jonathan Weinberg, Tyler Cann, Anastasia Kinigopoulos y Drew Sawyer, eds., El arte luego de Stonewall: 1969–1989 (Rizzoli Electra, 2019); Jonathan David Katz y Rock Hushka, eds., Art AIDS America (Museo de arte de Tacoma en asociación con la editorial de la Universidad de Washington, 2015); Staci Boris, Art AIDS America Chicago (Fundación Alphawood, 2018).

7. Esta exposición se une y se endeuda con una serie de proyectos locales que desde hace tiempo han defendido a Chicago como un importante centro de producción cultural cuir, en particular Iceberg Projects, un espacio de proyectos en Rogers Park programado por el Dr. Daniel S. Berger y John Neff. Fue a través de su programa que conocí la rica historia cuir de Chicago.

8. Deborah Gould, “Educación en las calles: ACT UP, emoción y nuevos modos de ser,” Counterpoints 367 (2012): 353.

9. En un infame artículo de opinión del New York Times, el influyente comentarista conservador William F. Buckley, Jr. sugirió que “toda persona diagnosticada con SIDA debería tatuarse en el antebrazo, para proteger a quienes usan agujas comunes, y en los glúteos, para prevenir la victimización de otros homosexuales.” William F. Buckley, Jr., “Pasos cruciales para combatir la epidemia del SIDA: identificar a todos los portadores,” New York Times, 18 de marzo de 1986.

10. Gould, “Educación en las calles,” 353.

11. Gould, “Educación en las calles,” 356.

12. Kate Pollasch, “Roger Brown: sobre el cuero y el anhelo” en Art AIDS America Chicago (Fundación Alphawood Foundation, 2018), 89–90.

13. Doug Ischar, “Diálogos: Ciudad en un jardín: arte y activismo cuir en Chicago,” mesa redonda con Patric McCoy y Edie Fake, moderada por Jack Schneider, EXPO Chicago, 27 de abril de 2025.

14. David Travis, “La vida y obra de Luis Medina,” en Hechos y fábulas por Luis Medina, fotógrafo, ed. David Travis (Instituto de Arte de Chicago, 1993), 18. En el ensayo citado, se indica que la causa de la muerte de Medina fue una infección por citomegalovirus (CMV). Llamativamente, el autor omite mencionar que el CMV está estrechamente vinculado al VIH/SIDA. Incluso años después de su muerte, parece que hubo un esfuerzo por ocultar o al menos minimizar la sexualidad de Medina, como lo demuestra el hecho de que, hasta donde yo sé, sus fotografías de sujetos explícitamente cuir nunca se han exhibido públicamente.

15. Aaron Gettinger y Brittany Sowacke, “La última noche del Man’s Country,” Chicago Reader, 3 de enero 2018.

16. “Chicago Gay Liberation Publications,” Gerber/Hart Library & Archives, 2021, accedido el 18 de febrero 2025, exhibits.gerberhart.org/exhibits/show/chicago-lgbtq-history-1924-197/gay-lib-pubs.

17. Joey Garfield, “Edie Fake: Fuera de la red,” JUXTAPOZ, accedido el 18 de febrero 2025, juxtapoz.com/news/magazine/features/edie-fake-off-the-grid/.

18. José Esteban Muñoz, Cruzando la utopía: el entonces y el allí del futuro queer (Editorial de la Universidad de Nueva York, 2009), 1.

19. Muñoz, Cruzando la utopía, 9.

20. Naomi Beckwith, “Nick Cave: un artista estadounidense,” en Nick Cave: Forothermore, ed. Naomi Beckwith (Museo de Arte Contemporáneo de Chicago, 2021), 28.

21. Laurie Palmer, “Dirt / Flood / Leaks,” en Con amor desde Haha: Ensayos y notas sobre una práctica artística colectiva, eds. Jacob, Wendy, Laurie Palmer y John Ploof (WhiteWalls, distribuido por la editorial de la Universidad de Chicago, 2018), 65.

22. Mary Jane Jacob, “Haha y Flood: Una red de voluntarios para la participación en la atención sanitaria,” en Cultura en acción: un programa de arte público de Sculpture Chicago (Editorial Bay, 1995), 89.

23. Los miembros del grupo central de la colectiva de Pilot TV fueron Aay Preston-Myint, Abby Glogower, Bruce Wiest, Ashland Mines, Dara Greenwald, Lee Relvas, Edie Fake, Midnight Forman, Wu Tsang, Kim Kelly, Leidy Churchman, Math Bass, MPA, Michael O’Neill, Rebecca Mir, Silky Shoemaker, Victor Van Bramer, Latham Zearfoss, Na Mira, Maris Curran y Mary Lewis.

24. Emily Foreman y Wu Tsang, eds., TV piloto: medios experimentales para una intromisión feminista (Chicago: 2004), 3.

25. Pilot TV Guide, 4.

26. Pilot TV Guide, 4.

27. Pilot TV Guide, 3.

28. Trans Legislation Tracker es una organización de investigación independiente que monitorea proyectos de ley que afectan a las personas trans y de género diverso en Estados Unidos. En lo que va del año, los legisladores han presentado 910 proyectos de ley antitrans en EE. UU. (hasta el 28 de mayo de 2025). Para ver las cifras más recientes, consulta: translegislation.com/.

29. Orden Ejecutiva 14168, “Defensa de las mujeres del extremismo de ideología de género y restauración de la verdad biológica en el gobierno federal”, Reglamento Federal 2025-02090 (20 de enero de 2025), whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/defending-women-from-gender-ideology-extremism-and-restoring-biological-truth-to-the-federal-government/.

30. Edie Fake, mensaje de correo electrónico al autor, 7 de diciembre de 2024.

31. Timothy Stewart-Winter, Influencia queer: Chicago y el auge de la política gay (Editorial de la Universidad de Pensilvania, 2016), 3–4.